搜索

-

同舟共济,书香传情 —— 同济出版社向 “同济”号科考船捐书仪式圆满举行

2026-01-202026年1月19日,“同舟共济,书香传情 —— 同济出版社向‘同济’号科考船捐书仪式” 顺利举行。同济出版社党委书记吴为民、党委副书记危红,海洋与地球科学学院副院长、同济大学船舶管理中心主任拓守廷、海洋与地球科学学院党委副书记李丽、“同济” 号科考船船长石斌等相关代表出席。

-

同舟共济,智创未来!“同济” 号多学科交叉创新论坛圆满举办

2026-01-092026 年 1 月 8 日,由学校发展规划与学科建设部支持的学科交叉创想日活动——“同济” 号赋能多学科交叉创新论坛在 “同济” 号科考船上成功举办。论坛由海洋与地球科学学院承办,来自土木、环境、测绘、机械和电信等校内院系与中石化海洋石油公司等龙头企业的40余位专家齐聚 “同济” 号科考船,以 “科考船赋能学科交叉” 为主题,共探多学科交叉融合新路径,为海洋强国建设注入坚实同济力量。

-

同舟共济 同心聚力 ——上海工程技术大学双月座谈会暨迎新年活动在“同济”号上成功举办

2025-12-2912 月 24 日下午,上海工程技术大学双月座谈会暨同心聚力迎新年活动在“同济”号科考船上举办。上海工程技术大学党委书记李江、校长娄永琪等全体校领导班子成员,领导干部联谊交友人士,各民主党派、统战团体代表及无党派人士代表齐聚一堂,以“同心聚力”为主题共迎新年、共商发展。

-

“同济”号智能海洋科考船实验探测员招聘启事

2025-12-12“同济”号智能海洋科考船是同济大学投资建造的第五代科考船,于2024年4月开工,2025年5月交付使用。该船设计排水量约2500吨,总长82米,型宽15米,型深6.9米,续航力大于8000海里,自持力35天,定员45人(其中科考人员30人),具备无限航区(冰区除外)全天候作业能力。动力配置采用直流母排全电力推进系统、全回转吊舱推进,具备DP1级动力定位能力。

-

“同济”号科考船在闽推介,深化校地合作

2025-12-0312月1日,第三届中国侨智发展大会在福建福州开幕,同济大学作为大会主宾高校参会,并主办科技成果展示推介会。同济大学在大会上展示了包括“同济”号智能海洋科考船在内的24项最新科技成果,推动科技成果在闽落地转化。

-

海上开讲!第2期“同心论坛”登上“同济”号科考船

2025-11-1411月12日,由同济大学党委统战部主办的“同心论坛”在“同济”号科考船上成功举行。论坛旨在搭建交流平台、凝聚智慧力量,助力学校高质量发展。本次论坛由九三学社上海市委副主委、同济大学委员会主委、海洋与地球科学学院杨守业教授主讲,特邀同济大学附属第十人民医院联组共学,党外中青年教师等40人参加论坛。

-

“同济”号凯旋!首航季告捷,返回上海停靠

2025-11-0711月7日上午,备受瞩目的“同济”号智能海洋科考船在完成东海、南海等海域6个航次的科考任务后,顺利停靠中国极地研究中心码头,这也是该船自7月13日正式交付以来,首次返回上海靠泊。同济大学船舶管理中心组织校内师生代表齐聚码头,共同迎接“同济”号“回家”,并开展登船参观活动,共同见证我国新一代智能科考船的风采与首航季的突出成果。“同济”号船长82米,型宽15米,型深6.9米,满载排水量约2800吨,最大航速16节,续航力8000海里,自持力35天,载员45人(其中船员15人,科考人员30人),适用于无限航区(冰区除外)。“同济”号是国内首艘获得中国船级社(CCS)智能船舶规范i-ship(R1,No,E,I)四项认证的海洋级智能科考船,具备岸基远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效管理和智能集成平台四大核心功能。自交付以来,“同济”号马不停蹄奔赴东海、南海海域,先后完成了学生实习、东海、南海科考设备专项海试和科学考察航次,通过这一系列重要任务,人员队伍得到了磨合、科考设备性能得到充分验证,已经完全具备了多学科综合考察能力。当日上午,中国极地研究中心码头气氛热烈。同济大学师生们早早等候在此,翘

-

“同济”号科考船圆满完成东海断面综合科考2025年秋季航次

2025-10-29近日,由同济大学海洋地质全国重点实验室(以下简称“全重室”)精心组织与实施的“同济”号科考船东海断面综合科考2025年秋季航次(航次编号:TJ2506-KECES2025)圆满完成全部海上作业任务,顺利返航。

-

“同济”号智能海洋科考船亮相2025世界航海装备大会

2025-10-2210月16日,2025世界航海装备大会在福建福州开幕,本届大会以“福海扬帆,绿动领航”为年度主题,旨在共筑航海装备可持续发展生态,践行海洋命运共同体理念。在此次大会上,同济大学集中展示了涵盖智能装备、深海探测、海上工程、海洋能源等领域的九大创新成果,全面呈现了同济在海洋科技与装备研发方面的综合实力。其中,“同济”号智能海洋科考船备受瞩目。“同济”号作为集科研、育人、科普与文化传承使命的“海上创新社区”,它获得中国船级社智能船舶四项认证,具备远程遥控与自主航行能力,绿色动力节能超8%。凭借模块化甲板作业能力与人性化设计,该船高效支撑综合科考、国家重大工程及科教融合任务,代表了我国海洋装备的前沿成果。10月17日,作为2025世界航海装备大会重要专题活动之一的“产研融合”科技成果对接活动在福建省创新研究院举办,本次活动由福建省科学技术厅、福建省教育厅、福建省创新研究院和福州市人民政府联合联合主办。同济大学、哈尔滨工程大学、中国科学院海洋研究所等高校院所专家团队,国内外知名技术转移机构以及省内船舶制造、海洋工程、金融服务等机构代表百余人共商蓝色合作新篇章。同济大学船舶管理中心主任拓守廷,重点

-

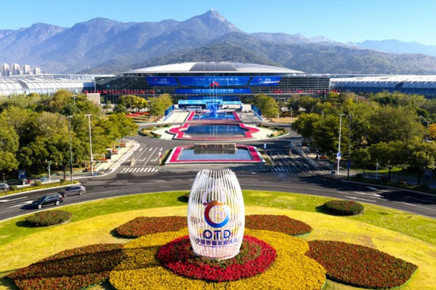

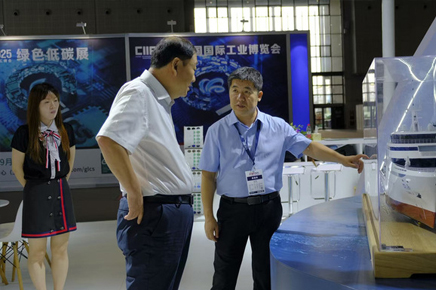

我国首艘海洋级智能科考船“同济”号亮相工博会——交付2个月来已顺利完成4个航次的科考任务

2025-09-259月23日,作为海洋科学研究、人才培养、科学普及和文化传承的重要创新平台和“海上校区”,由同济大学倾力打造的我国首艘海洋级智能科考船 “同济” 号精彩亮相第25届中国国际工业博览会。 “同济”号自今年7月正式交付以来,已顺利完成4个航次的科学考察任务。“同济”号的诞生,是海洋强国与教育强国战略深度融合的结晶。2023年,同济大学依托重大设备更新项目启动船舶设计建造, 2024年4月正式开工,今年1月下水命名,7月正式交付使用。“同济”号兼具硬核性能与灵动设计,船长82米,型宽15米,型深6.9米,满载排水量约2800吨,最大航速16节,续航力8000海里,自持力35天,载员45人(其中船员15人,科考人员30人),适用于无限航区(冰区除外)。作为国内首艘斩获中国船级社(CCS)智能船舶规范 i-ship(R1,No,E,I)四项认证的海洋级科考船,具备岸基远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效管理和智能集成平台四大核心功能。此外,动力系统也显优势:采用国产全回转电力推进系统,搭配直流母排 + 磷酸铁锂电池组混合动力方案,具备 DP1 级动力定位能力,相较同类科考船能耗降低约 8%,智能航

-

“同济”号科考船成功完成TJ 2504南海专项海试

2025-09-249月21日12:00,“同济”号智能海洋科考船结束调查装备南海专项海试航次,停靠厦门现代码头。该航次由同济大学船舶管理中心与国家海底科学观测系统项目办公室组织实施,包括哈尔滨工程大学、上海中车艾森迪海洋装备有限公司、中国船舶集团公司第七〇四研究所、中船航海科技有限责任公司、上海塔拉海洋技术有限公司等设备供应方也参加了本次海试。本航次共历时12天,航程1772海里,对ROV LARS系统、5000米绞车系统、中深水多波束系统、超短基线定位系统和重力柱取样系统等作业支持与测量、取样设备进行了海上试验和验收。在中心和所有参航单位的精心组织下,全体参航人员密切配合,克服了海况恶劣、设备复杂等困难,在海试区域40~1000米不同深度完成了多次ROV收放以及作业试验,并在全部40~3600米深度海试区域为我国首台商业化应用的中深水多波束完成了大量的测量标定与验证工作。本次海试进一步充实和完善了“同济”号智能海洋科考船的调查装备体系,装备实力与技术能力再上台阶,实验探测队伍和船员团队协作能力得到了充分的锻炼和提高,为即将开展的多项科考航次提供有力保障。原文链接:https://mp.weixin.q

-

“同济”号智能海洋科考船实验探测员招聘启事

2025-09-18“同济”号智能海洋科考船简介“同济”号智能海洋科考船是同济大学投资建造的第五代科考船,于2024年4月开工,2025年5月交付使用。该船设计排水量约2500吨,总长82米,型宽15米,型深6.9米,续航力大于8000海里,自持力35天,定员45人(其中科考人员30人),具备无限航区(冰区除外)全天候作业能力。动力配置采用直流母排全电力推进系统、全回转吊舱推进,具备DP1级动力定位能力。该船入中国船级社,搭载智能系统符号:i-ship(R1,No,E,I)即:远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效、智能集成平台。该船搭载大型船艉A架、多个工程作业级吊车绞车、单波束测量系统、多波束测量系统、浅地层剖面仪、ADCP、超短基线定位系统、中型作业级ROV系统、多台集装箱式船载实验室及多种无人系统等调查科考装备。可满足海洋地质与地球物理、物理海洋、海洋化学、海洋生物、大气环境等综合调查科考任务以及海洋装备试验等工作。现因科考船管理与运行、科学考察航次和海上工程施工任务等工作需要,同济大学决定面向社会公开招聘实验探测员3人,具体要求如下:一、“同济”号智能海洋科考船:实验探测A岗1.岗位职责按照船管中

-

“同济”号圆满完成国家基金委基础科学中心2025年长江口航次

2025-09-15近期,“同济”号圆满完成国家自然科学基金委“海洋碳汇与生物地球化学过程”基础科学中心2025年长江口航次(航次编号:TJ 2503)的科学考察任务。该航次由厦门大学组织,依托同济大学“同济”号科考船开展各项海上科学调查工作。这是“同济”号执行的第一个科学考察航次。TJ 2503航次共历时17天,总航程约2600余海里,共搭载了包括厦门大学、中国科学院南海海洋研究所、浙江大学、同济大学等高校和科研院所的30名科考队员在东海长江口海域开展7个断面、45个站位的采样观测。完成CTD作业84次、浮游动物拖网45次、箱式采样20次,全程进行了走航ADCP、走航温盐和CO2观测。航次期间所涉及到的参数涵盖了物理、化学、生物以及地质等多学科参数,是一次多学科交叉的航次。本航次在首席科学家周宽波教授和船长石斌的科学规划下成功执行,充分发扬了“同舟共济”的精神,彰显了“同济”号团队在服务科考调查方面优秀的保障能力。后续,“同济”号还将执行一系列国家重大科技项目,保障“海底科学观测网”国家重大科技基础设施运行维护等科学考察任务,为海洋科学与技术、海洋工程地质等多学科研究提供重要平台。原文链接:https:

-

“同济”号科考首航,“海上大学”东海开讲——2025年东海学生实习航次详记

2025-08-15一、“海上大学”开学第一课7月22日下午,“同济”号科考船入列后迎来了首批科考队员——参加同济大学2025年东海实习航次的老师和同学们。师生们首先被停泊在舟山国际邮轮码头的科考船惊艳外形所吸引,驻留片刻后,他们迈着矫健的步伐走上舷梯,进入船舱注册报到后成为入住“海上大学”的首批师生。登船师生们按顺序参观了智能驾驶平台、舒适的生活休闲区、高性能实验室和多功能甲板作业区等,随后齐聚在阶梯教室,聆听学院院长、翦知湣院士主讲的“海上大学”开班第一课。翦老师回忆了多次参加国内外科考航次的经历,尽管收获颇多,但也有些许遗憾,希望能乘坐同济人建造的科考船探索深海大洋。在建院五十周年之际,这个梦想终于变成了现实,“同济”号正式交付使用,第一个任务就是承担本科生的海上实习航次,充分体现了学校对人才培养的高度重视。翦老师强调,要把“同济”号科考船打造成同济大学的“海上移动校区”,期待同学们在带队老师的指导下,掌握仪器操作、采样分析和数据解释的综合能力。通过实践出真知,成为具有海洋强国志向、攻坚克难毅力、批判创新思维,扎实理论基础和实践能力的专业精英和社会栋梁。二、东海航次实习目标任务与完成情况东海发育世界

-

中国首艘!“同济”号到家了!

2025-07-14“5、4、3、2、1,启动!”今天(7月13日),上海北外滩国际客运中心码头,随着推杆落下,我国自主设计、建造的同济大学2000吨级智能海洋科考船“同济”号交付,这也是我国首艘海洋级智能综合科考船。交付后,“同济”号即将扬帆启航,在东海和南海辽阔海域开展多学科综合科考,承担“国家海底科学观测网”大科学工程运行维护等重要任务,同时成为学生海上实习的移动课堂。上海市发展改革委副主任裘文进,上海市教委副主任赵震,上海市科委副主任屈炜,上海市海洋局副局长金宏松,中国船舶集团黄埔文冲船舶有限公司董事长罗兵,同济大学党委书记、中国工程院院士郑庆华出席“同济”号交船仪式并分别致辞。同济大学原党委书记方守恩、陈大可院士、宋君强院士、王军成院士、翦知湣院士、中国舰船研究设计中心副所长李维林、中国船级社副总裁张庆文、中船704研究所所长助理陈次祥、天海融合防务装备技术股份有限公司总工程师寻正来、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)首席工程师周宁、中国科学院海洋研究所所长王凡、自然资源部第二海洋研究所所长方银霞、上海工程技术大学校长娄永琪、崂山实验室副主任吴能友、中国极地研究中心副主任魏福海、中国科学院深

-

今天,“同济”号试航成功!

2025-05-15“同济”号下水试航。 均 资料图片“同济”号餐厅设计示意图。本报记者 李蕾昨天下午,同济大学第一艘海洋科考船——“同济”号试航成功。这是我国首艘智能型海洋综合科考船,计划8月在南海开展为期近一个月的首次科考。“同济”号是同济大学第一艘海洋科考船。这条2000吨级海洋科考船长81.5米,宽15米,深6.9米,设计吃水4米,设计排水量2500吨,最大航速15节,经济航速11节,是一艘无限航区船舶(冰区除外)。可实现开阔水域自主航行、辅助靠离泊、远程遥控、船舶能效监测和故障诊断等智能船舶功能。同时,可以搭载作业型ROV(水下遥控机器人)和多台集装箱式船载实验室,适应多样性科考任务和跨域协同作业,集海洋地质、海洋化学、海洋生物等科考和调查功能于一体。有校友留言:“校徽上那艘船终于落地了,同舟共济。”在为期8天的试航过程中,“同济”号共完成总体性能、居住环境振动噪声、水下辐射噪声、智能航行及远程遥控系统等100余个试验项目。未来,“同济”号将用于同济大学海洋学科和其他单位的科学考察航次、海上工程施工任务以及学生海上实习等。综合科考能力强全国已有60多艘科考船,同济大学为何还要建造?“海洋科考船作

-

今天,“同济”号下水!

2025-01-088月将在南海首次开展多学科综合科考。5月15日下午,同济大学第一艘海洋科考船——“同济”号试航成功,这也是我国首艘智能型海洋级综合科考船。据悉,“同济”号首次科考将于8月在南海开展为期近一个月的多学科综合科考。“同济”号是同济大学第一艘海洋科考船。这条2000吨级海洋科考船总长81.5米,型宽15.0米,型深6.9米,设计吃水4.0米,设计排水量2500吨,最大航速15节,经济航速11节,是一艘无限航区船舶(冰区除外)。它可实现开阔水域自主航行、辅助靠离泊、远程遥控、船舶能效监测和故障诊断等智能船舶功能。同时,可以搭载作业型ROV(水下遥控机器人)和多台集装箱式船载实验室,适应多样性科考任务和跨域协同作业,集海洋地质、海洋化学、海洋生物等科考和调查功能于一体。不少校友留言:“同济终于有自己的船了!”“校徽上那艘船终于落地了,同舟共济。”在为期8天的试航过程中,共完成了总体性能、居住环境振动噪声、水下辐射噪声、智能航行及远程遥控系统等100余个试验项目。未来,“同济”号将用于同济大学海洋学科和其他单位的科学考察航次、海上工程施工任务以及学生海上实习等需求。“同济”号科考船下水前。【为何要

-

2000吨级智能科考船,同济开建!

2024-04-265月15日17时许,中国首艘海洋级智能科考船“同济”号完成船舶试航。本次试航历时8天,共约150人以及三条陪测船参与,完成了总体性能、居住环境振动噪声、水下辐射噪声、智能航行及远程遥控系统等100余个试验项目,试验结果全部达标。船舶操纵性能、最大航速、居住环境等多项性能均优于设计指标。接下来,“同济”号的第一次科考航次预计在2025年8月开展,为期近一个月,将赴中国南海开展多学科综合考察。“同济”号试航。同济大学供图试航成功:多项性能均优于设计指标澎湃新闻记者从同济大学方面获悉,“同济”号作为一艘2000吨级海洋科考教学保障船,可适用于无限航区(冰区除外),具有全天候作业能力,船长约82米,船宽15米,排水量约2800吨,最大航速16节,全回转吊舱推进,续航力8000海里,载员45人。取得了中国船级社(CCS)智能船舶规范i-ship(R1,No,E,I)四个智能符号,分别是岸基远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效管理和智能集成平台。在船舶动力方面,“同济”号采用了先进的直流母排+磷酸铁锂电池组的混合动力系统,锂电池组起到削峰填谷及能量回收功能,相较同类科考船的能耗降低约8%。该船的智