搜索

为加强海洋科技创新和人才培养,深入贯彻海洋强国和教育强国战略,经教育部同意,同济大学于2023年利用重大设备更新项目,投资2.5亿元建造一艘2000吨级海洋科考教学保障船。该项目从立项到交付仅用时31个月,于2023年5月签订设计建造合同,2024年4月正式开工建设,2025年1月下水并命名为“同济”号, 2025年7月13日正式交付同济大学使用。

“同济”号船长82米,型宽15米,型深6.9米,满载排水量约2800吨,最大航速16节,续航力8000海里,自持力35天,载员45人(其中船员15人,科考人员30人),适用于无限航区(冰区除外)。“同济”号是国内首艘获得中国船级社(CCS)智能船舶规范i-ship(R1,No,E,I)四项认证的海洋级智能科考船,具备岸基远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效管理和智能集成平台四大核心功能。

“同济”号在2000吨级船舶平台基础上通过优化布局,可搭载作业型 ROV(水下遥控机器人)、多台集装箱式船载实验室及多种类无人系统,具备移动观测节点和固定观测节点综合自组网功能,可满足海洋地质与地球物理、物理海洋、海洋化学、海洋生物、大气环境等综合科学考察任务,开展海底地形与地貌、底质与构造、海洋环境与生态的综合调査、海洋调查装备试验以及海洋工程作业等相关工作。

“同济”号年均计划执行 240 天海上任务,主要包括“海底科学观测网”国家重大科技基础设施运行和维护,大洋钻探国际大科学计划海上调查预研究、同济大学及长三角高校涉海专业学生海上实习和人才培养,以及承担其他海洋科学考察和海洋装备海试等国家重大科技任务。

主要参数

| 总长 (m) | ~82 |

| 船宽 (m) | ~15.0 |

| 型深 (m) | ~6.9 |

| 设计吃水 (m) | ~4.0 |

| 满载吃水 (m) | ~4.3 |

| 设计排水量 (t) | ~ 2500 |

| 满载排水量(t) | ~ 2800 |

| 最大航速(kn) | 16 |

| 经济航速(kn) | ~ 11 |

| 载员 | 45人(船员15人,科学调查30人) |

| 续航力 (n.mile) | ~8000 |

| 推进形式 | 直流母排全电力推进系统、吊舱推进器(2台x1800kw) |

| 自持力 | 35天 |

| 动力系统 | 主发电机:2台x1710kw, 1台x1120kw, 中船瓦锡兰 9L20/6L20 动力蓄电池:1台800kWh |

| 动力定位 | DP-1级 |

| 居住舱室 | ~460 ㎡ 人均10.2㎡ |

| 阶梯教室 | ~47 m2 |

| 科学载荷重量 | 100 t |

| 主甲板作业区域 | ~460 m2 |

| 实验室、样品间、网络机房等 | ~326 m2 |

| 驾驶室会议区 | ~41 m2 |

| 无人设备储藏舱 | ~107 m2 |

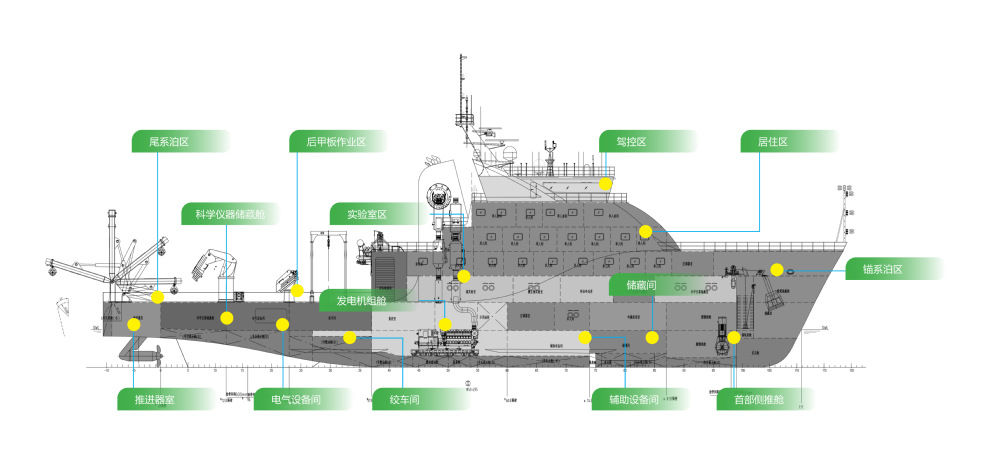

总体布置

功能亮点

在2000吨级船舶平台基础上通过优化布局,实现了460m2甲板作业区域、320m2实验室区域、人均10.2m2居住舱室以及总计一百多平米的会议区、阶梯教室、休闲区、健身区等舱室,以较小的体量基本实现了3000吨级科考船的作业能力。

采用了先进的直流母排+磷酸铁锂电池组的混合动力系统,锂电池组起到削峰填谷及能量回收功能,相较同类科考船的能耗降低约8%。本船的智能能效系统,航线智能规划功能可提高本船的航行效率,降低油耗节约运行成本约3~5%。

“同济”号科考船在设计之初就突出了标准化模块化可以兼容多类型科考及海工作业需求的后甲板设计,具有9个实验集装箱的搭载能力;在甲板两侧舷边安装两台能力较强且可靠性的高的伸缩折臂吊,收纳后仅占很小的甲板空间,实现460m2规整方便利用的后甲板区域。可以满足海缆运维、海底观测网节点设备布放回收以及其他学科的综合调查及海洋装备试验。

设计理念

“同济”号采用全新的设计理念,定位“移动智慧体”和“高性能实验室”,融合了先进的智能化、信息化技术以及模块化设计,打造了完善的科考作业平台。该船开发了2000吨级、耐波性优异的船型,具备全面的作业保障能力。“同济”号注重节能经济与绿色环保,通过减振降噪技术,提供了安静舒适、安全可靠的调查作业环境,是集高性能、智能化与可持续性于一体的现代化绿色船舶。

外观设计集合了同济大学设计创意学院、航空航天与力学学院的设计力量,继承发扬了同济大学理性为实的设计传统与追求卓越的工程师精神,将科学的理性与自然的张力融为一体。同济大学设计团队深刻理解船员的生理和心理需求,在外观和内装设计过程中秉持“以人为本”的理念。设计师通过对船员的访谈与问卷调查,收集了大量关于他们在船上生活的实际体验,对于环境的期望以及情感的需求。这些第一手资料成为了设计的基础,确保了设计方案符合实际需求。